Surat edaran tersebut ditanda-tangani pada tanggal 24 April 2025. Isi perintahnya sangat tegas dan mendetail: semua warga sekolah diminta untuk memakai pakaian tradisional setempat ketika merayakan upacara Bendera Hari Pendidikan Nasional yang akan berlangsung tanggal 2 Mei nanti. Sudah ada logo resmi, serta tema telah dipilih: “Keterlibatan Universal Menjadikan Pendidikan Berkualitas bagi Semua.”

Keanekaragaman warna akan menciptakan tampilan yang ceria di tiap sudut sekolah. Warna merah, biru, abu-abu serta bintang emas pada lambangnya bakal berubah menjadi motif batik, kain ulos, pakaian kebaya, baju bodo, dan ragam pakaian adat dari ujung barat sampai timur negeri kita. Hal tersebut sangat memukau sekaligus mendorong perasaan cinta tanah air, pastinya. Bagaimana seseorang dapat menentang pesona estetika ini?

Namun di tengah keriuhan perayaan tersebut, biarkan saya menanyakan ini: Apakah arti sebenarnya dari “partisipasi universal” dan “pendidikan berkualitas bagi semua” sudah betul-betul dipertimbangkan oleh kita? Ataukah hanya slogan biasa yang berubah setiap tahun beserta dengan lambang dan corak terbarunya?

Bagian Alam dalam Busana, Tidak Hadir dalam Strukturinfraestrur

Selagi kami sibuk memilih baju adat terpilihan untuk acara Hardiknas, ternyata ada informasi pedas yang nyaris tak disadari banyak orang. Menurut penjelasan Kepala Biro Perencanaan Kemendikdasmen Vivi Andriani saat berlangsungnya hearing bersama Panja Pendidikan Komisi X DPR (4/3/2025), ia menyampaikan bahwa dari seluruh sekolah di wilayah 3T mencapai angka 20ribu unit, setengahnya atau tepatnya 10ribu gedung belajar masih dalam keadaan rusak.

Coba bayangkan ini. Sebagian besar sekolah yang berada di wilayah terpencil, paling ujung, dan kurang berkembang di negara kita saat ini dalam kondisi memprihatinkan secara fisikal. Banyak gedungnya rusak parah hingga cukup serius. Mereka tidak memiliki perpustakaan, mengalami kekurangan ruang belajar, tidak tersambung listrik, serta tak punya akses internet. Apabila diperinci lebih lanjut, jumlah spesifik adalah sebagai berikut: 12.064 buah sekolah tanpa fasilitas perpustakaan, 4.988 unit dengan defisit tempat kelas, 5.783 lokasi pendidikan tanpa pasokan listrik, dan 10.692 institusi belum mendapatkan jaringan internet.

Angka-angka tersebut tidak hanya sebatas data saja. Mereka mencerminkan realitas ketimpangan dalam sistem pendidikan kita. Di satu sisi, kita gencar mendiskusikan tentang “pembaruan universal” serta “kualitas pendidikan bagi semua”. Namun di sisi yang lain, kita biarkan setengah dari generasi muda negeri ini di wilayah-wilayah terdepan, tertinggal, dan perbatasan hidup dengan kondisi kurang layak; mereka harus belajar di ruangan bertutup genteng bocor, padat kemeretesan, tak memiliki buku teks, gelap gulita karena minimnya pasokan listrik, dan putus asa akibat kekurangan akses internet.

Terdapat sentuhan ironi halus dalam anjuran untuk memakai pakaian adat saat peringatan Hardiknas tahun 2025. Sebuah cara yang menunjukkan penghargaan terhadap berbagai macam warisan budaya Indonesia lewat kostum tradisional. Akan tetapi, di balik itu semua, struktur pendidikan kita masih cenderung kaku dan homogen, termasuk ketika sedang mengalami masalahnya. Istilah ‘kerusakan’ tersebar secara merata mulai dari ujung barat hingga timur negeri, namun solusi atas kondisi tersebut belum juga ditemukan.

keserupaan Membahayakan: Sekolah Publik dan Sekolah Runtuh

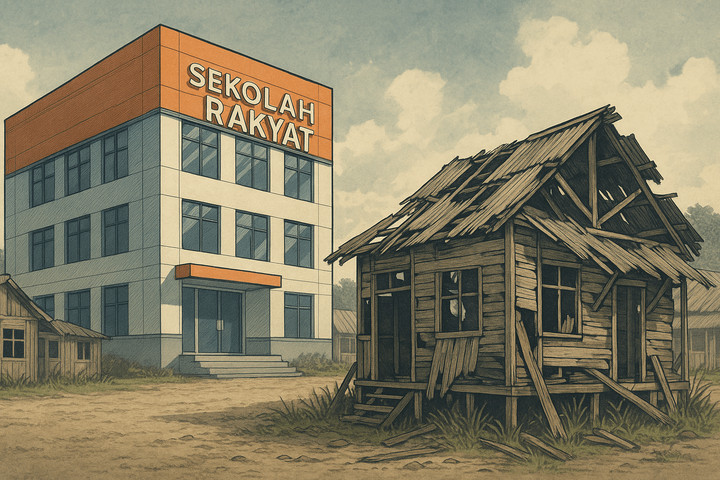

Tidak peduli apakah ini adalah kebetulan atau belaka sebuah ironi nasib, program-program baru diluncurkan pada saat yang hampir sama ketika Surat Edaran Hari Pendidikan Nasional mulai beredar luas. Salah satunya adalah Program Sekolah Rakyat (SR) yang diumumkan secara resmi oleh pemerintah dengan rasa bangga. Diciptakan atas gagasan dari Presiden Prabowo Subianto dan ditangani langsung oleh Kementerian Sosial, SR menawarkan janji tentang pendidikan tanpa biaya, fasilitas komprehensif, asrama sepenuhnya terkelola, serta beasiswa guna mengakhiri siklus kemiskinan.

Suatu ide yang bagus, pastinya. Namun terdapat sedikit keragu-raguan: apakah kita perlu mendirikan Sekolah Rakyat baru ketika 10 ribu sekolah lainnya tengah menghadapi kesulitan? Bukan malah lebih bijaksana untuk merehabilitasi yang lama sebelum menciptakan yang baru?

Bintang Emas pada Lambang, Langit Berlubang dalam Kenyataan

Pernahkah Anda membayangkan seperti apa merasakan proses belajar ketika sedang hujan deras? Tidak banyak yang memikirkan suasana tidak menguntungkan tersebut. Untuk ribuan pelajar di daerah pedalungan tanah air, hujan justru melambangkan musibah mini: titipan air dari genting rusak, whiteboard menjadi lengket, serta buku dan seragam yang berkeliaran lembabnya. Saat kilatan petir menerpa, suplai energi mati suri. Proses pengajaran pun ikut lumpuh.

Di berbagai daerah terpencil Indonesia, kenyataan dunia pendidikan masih jauh tertinggal dari cahaya kemilau logo Hari Pendidikan Nasional. Tidak ada kegemerlapan; yang hadir hanyalah pertarungan hidup sehari-hari. Para guru honor yang upahnya dibawah Upah Minimum Regional rela melalui perjalanan ratusan kilometer demi menyampaikan ilmu pengetahuan kepada murid-murid mereka. Motivasi utama mereka tidak datang dari penghargaan atau imbalan materi yang layak, tetapi lebih pada suara hati yang kuat dan tak dapat dilupakan begitu saja.

Ribuan sekolah bertebaran di kepulauan terluar, kaki pegunungan, serta jantung hutan karena semangat kuat dari komunitas lokal. Warganya tidak mengandalkan campur tangan pemerintah melainkan bekerja sama dalam merancang tempat pembelajaran dengan sederhana. Bambu disulap menjadi tembok, sedangkan daun rumbia digunakan sebagai genting atap. Tidak tersedia lab modern atau pun perpustakaan elektronik; yang ada adalah tekad bulat agar generasi muda tetap bisa mendapatkan ilmu pengetahuan apa adanya.

Cerita-cerita heroik seperti ini kurang sering tampil dalam cerita besar pendidikan nasional. Namun, dari sekolah-sekolah biasa ini lah terbentuklah generasi penerus yang sekarang menduduki banyak jabatan penting di tengah masyarakat. Ini membuktikan bahwa kesuksesan pendidikan tidak hanya tentang bangunan megah atau teknologi modern, tetapi juga tentang semangat dan komitmen.

Ironisnya, lembaga pendidikan para pahlawan malah semakin tersingkirkan. Anggaran Operasional Sekolah tidak mencukupi untuk kebutuhan sehari-hari. Biaya perawatan fasilitas juga sangat kurang. Belum lagi tunjungan bagi wilayah pedalaman yang dahulunya mendongkrak motivasi guru saat ini banyak dihapus akibat pergantian statusadministratif desa.

Bagaimana bisa kita mendiskusikan “pendidikan berkualitas bagi semua” sementara fasilitas dasar untuk pembelajaran yang memadai pun belum tersedia? Ketika para guru masih kesulitan mencukupi kebutuhan hidupnya, dan murid-murid masih harus rela belajar bersama titik-titik air hujan yang merembes melalui atap rusak?

Prosesi vs. Esensi, Pakaian Tradisional vs. Atap Gedung Sekolah

Petunjuk upacara Hari Pendidikan Nasional tahun 2025 sangat rinci dalam merencanakan urutan kegiatan, mulai dari penyebaran bendera sampai membaca doa. Akan tetapi, mengejutkannya adalah kurangnya ketelitian pada petunjuk untuk perubahan mendasar di dalam sistim pendidikan yang seharusnya setajam ini.

Tidak terdapat “petunjuk spesifik” guna menjamin bahwa tiap anak di Indonesia akan ditempatkan dengan pengajar berkompetensi tinggi. Tak tersedia pula “tata cara standar” dalam upaya mengatasi masalah illiteracy yang masih menjadi permasalahan di beberapa daerah di tanah air ini. Sementara itu, tidak adanya juga “peraturan menteri” yang secara detail menjelaskan tahapan-tahapan untuk menyamakan mutu pendidikan antara institusi pendidikan perkotaan dan pedesaan.

Kami ahli dalam berpura-pura, namun belum fasih melaksanakan perubahan yang sebenarnya. Kami handal menghasilkan momen-momen seremonial, tetapi masih kesulitan untuk memberikan hak atas pendidikan bermutu tinggi kepada setiap anak.

Meskipun begitu, bahkan program favorit sekalipun tampaknya lebih banyak bersaing daripada bekerja sama. Menteri Pendidikan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi telah merilis 12 SMA/MA Unggul Garuda Transformasi yang menggunakan kurikulum International Baccalaureate. Di sisi lain, Departemen Agama juga baru saja meluncurkan Program Kurikulum Cinta. Selain itu, Kementerian Sosial sedang mendirikan Sekolah Rakyat. Sedangkan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah menerapakan metode pendidikan bernuansa Deep Learning.

Di tengah keriuhan dari program-program baru tersebut, apakah pendidikan di daerah pedesaan akan tetap dilupakan? Apakah 10 ribu sekolah yang rusak masih akan tertunda, sedangkandana dan fokus utama dialihkan ke proyek-proyek bergengsi yang baru?

Romo Mangun dan Pendidikan yang Membebaskan

Dalam keraguan tentang jalur pendidikan saat ini, penting bagi kita untuk mengamati kembali filsuf pendidikan YB Mangunwijaya, atau lebih dikenal sebagai Romo Mangun. Sejak lama sebelum konsep “keterlibatan universal” populer di Hari Pendidikan Nasional, Romo Mangun sudah menerapkannya lewat sistem pendidikan pembebasan yang terinspirasi dari kondisi nyata komunitas perifer.

Saat membimbing warga yang tinggal di pinggiran Sungai Code Yogyakarta, Romo Mangun tak tiba dengan bangunan besar ataupun program pendidikan rumit. Yang ia bawa adalah kesiapan untuk mendengarkan, memahami, serta memberikan dukungan. Menurutnya, pendidikan bukan sekadar ritual, tetapi praktik dalam kehidupan sehari-hari. Ini lebih dari sekedar penyampaian ilmu, tapi merupakan upaya merawat martabat setiap individu sebagai manusia.

Ide pendidikan yang ia mulai di Sekolah Eksperimental Mangunan menggambarkan bahwa kualitas pendidikan tak perlu selalu menjadi hal yang mahal atau megah. Hal utama yang diperlukan ialah pemahaman bahwa anak-anak dapat belajar dari lingkungan sekitar mereka, melalui aktivitas harian serta pengalaman sosial yang signifikan. Proses pembelajaran bisa dilakukan di bawah naungan pepohonan, pinggiran sungai, bahkan di dalam sebuah pasar tradisional. Intinya adalah menjaga suasana belajar agar tetap menyenangkan dan memberdayakan bagi para siswa.

“Sejatinya, pendidikan adalah pemberdayaan,” ungkap Romo Mangun. Hal ini bukanlah pendidikan yang mengekang dengan aturan ketat, ritual sia-sia, ataupun norma-norma baku. Sebaliknya, pendidikan sebagai suatu bentuk pemberdayaan merupakan hal yang menghargai karakteristik unik tiap individu, mencerminkan keragaman budaya dan lingkungan sosial mereka, serta menyongsong kemampuan-kemampuan lokal yang masih perlu ditemukan.

Romo Mangun juga mengutamakan keterlibatan bagi “orang kecil” dalam proses pendidikan. Menurutnya, pendidikan tidak hanya menjadi hak orang kaya, tetapi merupakan hak semua anak, bahkan bagi mereka yang kurang diperhatian. Oleh karena itu, dia lebih memilih untuk bekerja sama dengan komunitas sepanjang Sungai, para petani pegunungan, serta nelayan pantai. Tujuannya bukan semata-mata menyediakan bantuan, namun turut serta membentuk pemahaman dan kemampuan bersama-sama.

Apabila kita sungguh-sungguh mendalami topik “Partisipasi Semesta Wujudkan Pendidikan Bermutu Untuk Semua”, mungkin gaya pengajaran dari Romo Mangun dapat memberi inspirasi. Sebuah metode pembelajaran yang sederhana tetapi memiliki makna dalamnya. Metode ini menyesuaikan diri dengan situasi riil masyarakat serta berdasarkan atas keperluan mereka sebenarnya. Ini bukanlah tentang bangunan besar atau peralatan modern, melainkan fokus kepada proses belajar mengajar yang melepaskan potensi setiap individunya.

Rute Menuju Partisipasi Sejati, Bukan Hanya Ikonik

Supaya tema “Partisipasi Semesta Wujudkan Pendidikan Bermutu Untuk Semua” bukan hanya menjadi slogan kosong, dibutuhkan lebih dari sekedar upacara seremonial yang diwarnai dengan pakaian tradisional. Yang benar-benar diperlukan adalah penataan ulang fokus serta alokasi sumber daya.

Setiap rupiah yang dianggarkan untuk membangun 53 Sekolah Rakyat baru dapat memiliki dampak lebih besar apabila dipergunakan untuk meningkatkan kondisi 10ribu sekolah lainnya yang telah ada namun saat ini mengalami kesulitan.

headline

Media yang membahas program-program pendidikan eksklusif dan bergengsi harus disertai oleh peliputan mendalam mengenai realitas situasi pendidikan di daerah terpencil.

“Partisipasi semesta” harus mencakup semua bagian masyarakat, mulai dari para pembuat keputusan di Jakarta sampai guru honor di kepulauan terluar, bekerja sama untuk mengembangkan sistem pendidikan yang lebih adil dan merata. Tidak cukup hanya dengan ikut serta dalam acara seremonial atau berfoto bersama.

“Pendidikan berkualitas bagi semua” harus dimulai dengan memastikan bahwa setiap orang mendapatkan pelayanan dasar dalam pendidikan sebelum kita mengejar standar global. Sebuah perpustakaan diimplementasikan lebih awal, disusul oleh lab modern. Memiliki listrik selama 24 jam pertama kali, kemudian barulah menyediakan jaringan internet cepat. Mempunyai ruangan belajar yang tidak rembes menjadi prioritas utama sebelum melanjutkan ke kelas pintar atau cerdas.

Sebagaimana dikemukakan oleh Romo Mangun, pendidikan bukan tentang memiliki bangunan megah ataupun kurikulum mutakhir, melainkan memberikan peluang belajar untuk merdeka. Bisa jadi kita harus lebih bersedia menurunkan ambisi tersebut: mengambil inspirasi dari sekolah-sekolah sederhana yang sudah sukses membentuk generasi kuat meski dalam kondisi terbatas, daripada obsesif pada metode-metode pendidikan luar negeri yang belum tentu cocok bagi situasi Indonesia.

Merayakan Hardiknas dengan Kejujuran

Perayaan Hari Pendidikan Nasional menggunakan busana tradisional dapat menjadi saat yang bernilai apabila diisi dengan pemikiran tulus terkait keadaan sistem pendidikan kita. Marilah manfaatkan momentum ini tidak sekadar untuk memotret gambar cantik dalam balutan pakaian daerah, tetapi juga sebagai wadah bagi diskusi mendalam seputar perbedaan dan ketidakseimbangan pendidikan yang ada.

Mirip dengan keragaman busana tradisional dari Sabang hingga Merauke, masalah pendidikan di negeri ini pun bervariasi dan rumit. Setiap wilayah menghadapi tantangan tersendiri yang tak dapat dituntaskan melalui regulasi serupa dari kementerian.

Ketika kami berbaris dengan tertib di lapangan sambil memakai kebaya, beskap, ulos, atau baju bodo, mudah-mudahan kami juga dapat merenungkan tentang tindakan apa yang bisa dilakukan oleh setiap individu agar dapat membantu menutupi jurang ketimpangan pendidikan di negeri terkasih kami ini. Mudah-mudahan pada tahun mendatang, Hari Pendidikan Nasional bukan hanya berganti tema dan logo saja, melainkan pula perubahan cara pandang serta mencapai hasil-hasil yang memiliki makna lebih besar lagi.

Pendidikan di Indonesia secara jelas berhak untuk memiliki lebih dari sekedar perayaan megah dengan seragam bervariasi. Layaknya hal ini harus mengalami reformasi nyata yang mampu memberikan kesetaraan, mutu, serta relevansi kepada tiap siswa seantero negri, termasuk 10 ribu institusi pendidikan yang saat ini membutuhkan fokus kami.

Seperti yang selalu tegaskan oleh Romo Mangun, tujuan pendidikan bukan untuk menciptakan individu yang homogen, melainkan orang-orang yang bebas. Bebas dari kemiskinan, lepas dari ketidakmampuan, dan tidak lagi terikat. Itulah mungkin inti sejati dari “partisipasi universal” serta “pendidikan berkualitas”.

Salam Cerdas dan Humanis.